Das Thema Zwangssterilisation und „Euthanasie“-Morde gehört zu den dunkelsten Kapiteln der Geschichte. Es ist ein schweres und bedrückendes Thema, weil es um die gezielte Ausgrenzung, Entrechtung und Tötung von Menschen geht. Diese Verbrechen wurden im Nationalsozialismus begangen. Menschen, die als krank oder minderwertig galten, wurden zwangsweise unfruchtbar gemacht oder getötet. Ziel war es, eine angeblich gesunde und „reine“ Volksgemeinschaft zu schaffen. Dabei wurden grundlegende Menschenrechte verletzt und das Leben vieler Unschuldiger ausgelöscht. Über dieses Thema zu sprechen ist wichtig, damit die grausamen Taten nicht vergessen werden.

Am 27. Oktober 2019 wurde am Justizgebäude in Ulm ein Erinnerungszeichen eingeweiht. Es erinnert an einen der beiden Tatorte in Ulm, an denen Zwangssterilisationen und Euthanasie-Morde angeordnet wurden. Auf dem Erinnerungszeichen stehen die Namen von 183 Opfern. Diese Menschen wurden als „lebensunwert“ betrachtet und im Namen der sogenannten Rassenhygiene vom NS-Regime ermordet.

In den Jahren 1934 bis 1945 wurden etwa 400.000 bis 500.000 Menschen zwangssterilisiert.

Durch die Aktion T4 („Euthanasie“-Morde, der systematische Massenmord mit Giftgas) wurden mehr als 70.000 Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen sowie psychischen Erkrankungen innerhalb des Deutschen Reiches ermordet. Nach dem Stopp dieser Aktion gingen die Morde außerhalb von zentralen Tötungsstationen dezentral in den Krankenhäusern weiter und forderte auf diese Weise mindestens 200.000 weitere Opfer.

Der Begriff „Euthanasie“ wird oft für die Krankenmorde der NS-Zeit benutzt und dabei mit Anführungszeichen versehen. Unter Euthanasie, abseits der Geschehnisse während des NS-Regimes, versteht man eine Sterbehilfe auf eigenen Wunsch, für unheilbar Kranke oder Schwerverletzte. Während des Nationalsozialismus handelte es sich um Mord, der mit den damaligen Gesetzten legitimiert wurden.

Die beiden Tatorte: Das Erbgesundheitsgericht und das staatliche Gesundheitsamt

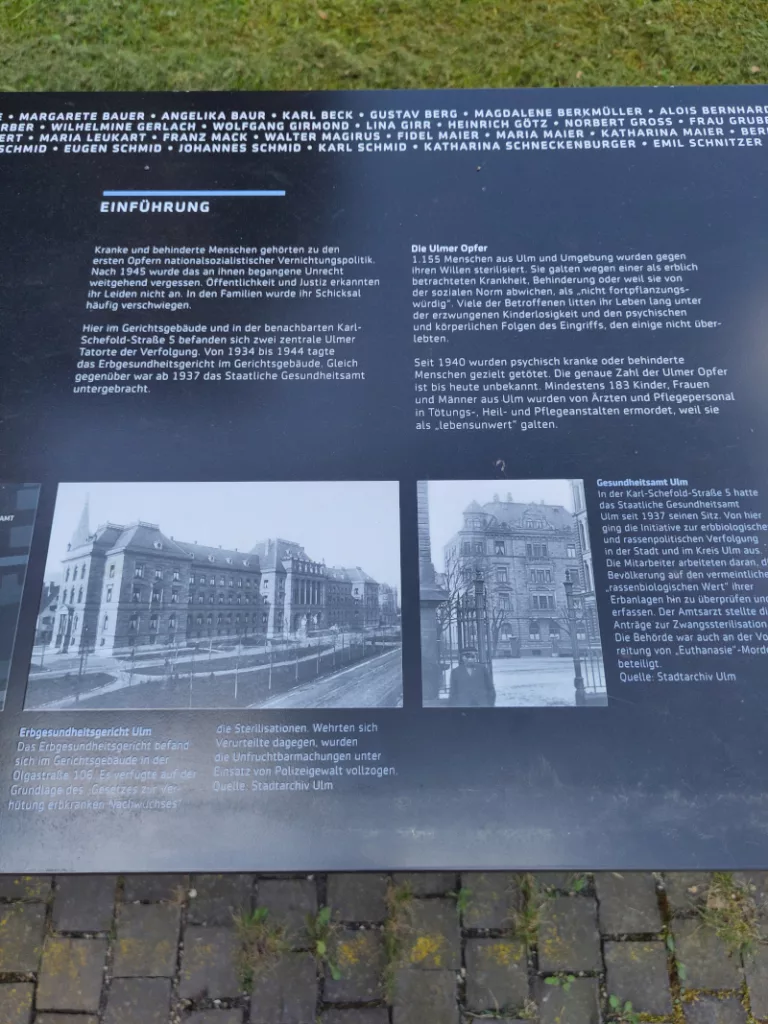

Das staatliche Gesundheitsamt in der Nähe des Justizgebäudes lag in der Karl-Schefold-Straße 5 und war dort während der Zeit des Nationalsozialismus tätig. Es arbeitete eng mit dem Ulmer Erbgesundheitsgericht, den Landes- und Reichsstellen sowie mit Krankenhäusern und Heil- und Pflegeanstalten zusammen und spielte eine zentrale Rolle bei der Erfassung, Meldung und Weiterleitung von Menschen zur Zwangssterilisation und zur „Euthanasie“.

Das Erbgesundheitsgericht tagte im heutigen Ulmer Justizgebäude von 1934 bis 1944/45.

Das Gericht entschied über Anträge auf Zwangssterilisation und bestätigte, wer als angeblich erbkrank eingestuft wurde. Seine Urteile schufen die rechtliche Grundlage dafür, dass Menschen zwangsweise unfruchtbar gemacht wurden. Die gerichtliche und verwaltungsmäßige Zusammenarbeit zwischen dem Erbgesundheitsgericht und dem staatlichen Gesundheitsamt trug direkt dazu bei, dass Betroffene später in Sterilisationsprogramme und in das „Euthanasie“-System gelangten.

Kurze Beschreibung der ideologischen und politischen Hintergründe

Charles Darwin entwickelte 1859 die Evolutionstheorie. Seine Idee der natürlichen Auslese wurde später von Anhängern der Eugenik missbraucht. Sie übertrugen den Gedanken auf Menschen und entwickelten den Sozialdarwinismus. Dieser ging davon aus, dass es „höherwertige“ und „minderwertige“ Menschen gibt. Diese Vorstellung wurde zur Grundlage für Eugenik und Rassenhygiene.

Schon im Kaiserreich und in der Weimarer Republik gab es Diskussionen über die Tötung unheilbar Kranker. 1895 forderte der Philosophiestudent Adolf Jost in seiner Schrift „Das Recht auf den Tod“ erstmals die gesetzliche Erlaubnis dazu. 1920 folgte eine Schrift des Juristen Karl Binding und des Psychiaters Alfred Hoche. Sie bezeichneten psychisch Kranke und Menschen mit Behinderung als wirtschaftliche Last und begründeten ihre Tötung biologisch und ökonomisch. Diese Texte trugen dazu bei, dass die Idee der Euthanasie in der Gesellschaft an Zustimmung gewann.

Ab 1933 machten die Nationalsozialisten Rassenhygiene zum Grundsatz ihrer Politik. Für kranke und unangepasste Menschen war kein Platz. Die Ideologie durchzog alle Lebensbereiche. Die Nazis schufen Gesetze und Behörden für rassenhygienische Maßnahmen wie Zwangssterilisationen und später die Ermordung von Kranken. Menschen, die als minderwertig galten, wurden ausgegrenzt, verfolgt und getötet. Über jeden Menschen wurde nach sozialen, gesundheitlichen und rassischen Merkmalen entschieden.

1935 verschob Hitler den Beginn der Euthanasie, weil er auf einen günstigeren Zeitpunkt wartete. Mit dem Zweiten Weltkrieg begann das Mordprogramm. Ab 1939 wurden Menschen mit Krankheiten und Behinderungen systematisch erfasst und getötet. Ziel war es, die „Volksgemeinschaft“ zu stärken, Kosten zu sparen, Personal für das Militär freizumachen und Anstalten für Kriegszwecke zu nutzen.

Text des Denkmals

Der Text des Denkmals umfasst weitere Bilder und Dokumente mit jeweils erklärenden Texten, die ich hier nicht erfasst habe. Trotz der sehr ausführlichen Behandlung des Themas empfehle ich dir daher dennoch den Besuch des Erinnerungszeichens in Ulm am Justizgebäude.

Einführung

Kranke und behinderte Menschen gehörten zu den ersten Opfern nationalsozialistischer Vernichtungspolitik. Nach 1945 wurde das an ihnen begangene Unrecht weitgehend vergessen. Öffentlichkeit und Justiz erkannten ihr Leiden nicht an. In den Familien wurde ihr Schicksal häufig verschwiegen.

Hier im Gerichtsgebäude und in der benachbarten Karl-Schefold-Straße 5 befanden sich zwei zentrale Ulmer Tatorte der Verfolgung. Von 1934 bis 1944 tagte das Erbgesundheitsgericht im Gerichtsgebäude. Gleich gegenüber war ab 1937 das Staatliche Gesundheitsamt untergebracht.

Die Ulmer Opfer

1.155 Menschen aus Ulm und Umgebung wurden gegen Ihren Willen sterilisiert. Sie galten wegen einer als erblich betrachteten Krankheit, Behinderung oder weil sie von der sozialen Norm abwichen, als „nicht fortpflanzungswürdig“. Viele der Betroffenen litten ihr Leben lang unter der erzwungenen Kinderlosigkeit und den psychischen und körperlichen Folgen des Eingriffs, den einige nicht überlebten.

Seit 1940 wurden psychisch kranke oder behinderte Menschen gezielt getötet. Die genaue Zahl der Ulmer Opfer ist bis heute unbekannt. Mindestens 183 Kinder, Frauen und Männer aus Ulm wurden von Ärzten und Pflegepersonal in Tötungs-, Heil- und Pflegeanstalten ermordet, weil sie als „lebensunwert“ galten.

Zwangssterilisation

Weltanschauliche Hintergründe

Es war keine nationalsozialistische Idee, dass Menschen vom Staat daran gehindert werden sollten, sich fortzupflanzen. Zu ihnen gehörten Personen mit körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen und andere als „minderwertig“ stigmatisierte Menschen. Auch über die Tötung unheilbar kranker Menschen wurde seit dem 19. Jahrhundert diskutiert. Ihre Tötung sollte ihnen angeblich Leid ersparen und wurde deshalb verharmlosend als „Euthanasie“ (griechisch: schöner Tod) bezeichnet. Vertreter dieser Ideen waren „Erbbiologen“ und „Rassehygieniker“. Als Maßstab wurde dabei nicht das Wohl des Einzelnen, sondern das der „Volksgemeinschaft“ propagiert.

Die Nationalsozialisten behaupteten, dass das Volk oder die „Rasse“ untergehe, wenn nichts gegen diese Menschen unternommen werde. Im Januar 1933 wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Unmittelbar danach begann die öffentliche und rechtliche Ausgrenzung von kranken und behinderten Menschen.

Täterschaft im kommunalen Raum

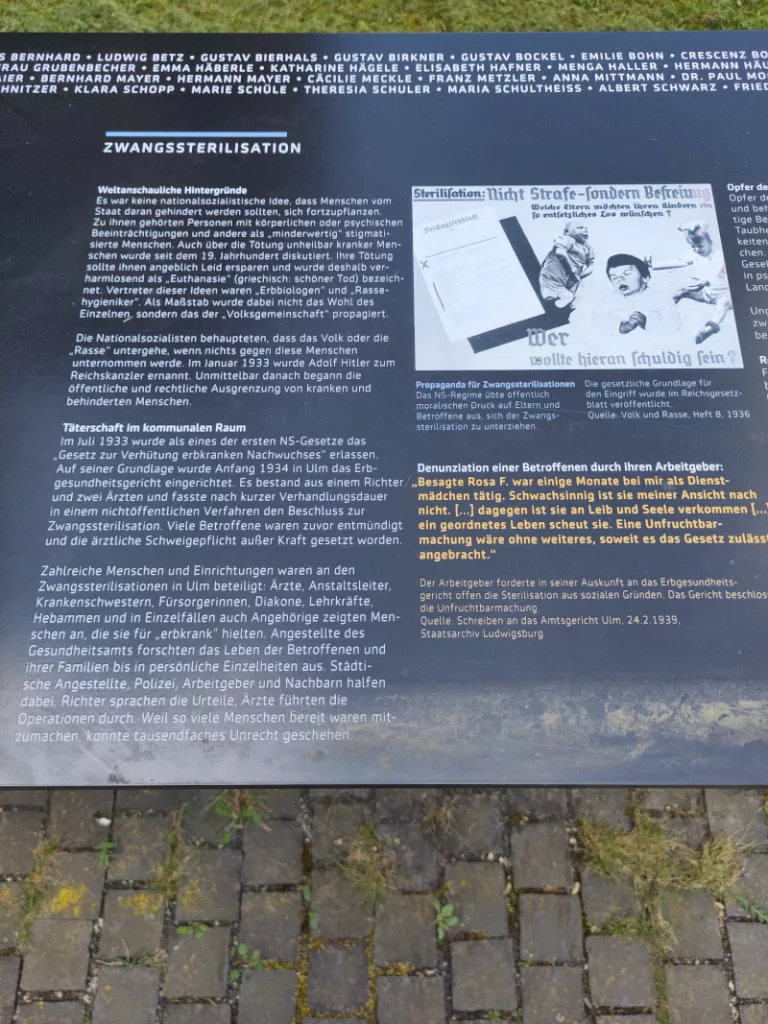

Im Juli 1933 wurde als eines der ersten NS-Gesetze das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ erlassen. Auf seiner Grundlage wurde Anfang 1934 in Ulm das Erbgesundheitsgericht eingerichtet. Es bestand aus einem und zwei Ärzten und fasste nach kurzer Verhandlungsdauer in einem nichtöffentlichen Verfahren den Beschluss zur Zwangssterilisation. Viele Betroffene waren zuvor entmündigt und die ärztliche Schweigepflicht außer Kraft gesetzt worden.

Zahlreiche Menschen und Einrichtungen waren an den Zwangssterilisationen in Ulm beteiligt: Ärzte, Anstaltsleiter, Krankenschwestern, Fürsorgerinnen, Diakone, Lehrkräfte, Hebammen und in Einzelfällen auch Angehörige zeigten Menschen an, die sie für „erbkrank“ hielten. Angestellte des Gesundheitsamts forschten das Leben der Betroffenen und ihrer Familien bis in persönliche Einzelheiten aus. Städtische Angestellte, Polizei, Arbeitgeber und Nachbarn halfen dabei. Richter sprachen die Urteile, Ärzte führten die Operationen durch. Weil so viele Menschen bereit waren mit-zumachen, konnte tausendfaches Unrecht geschehen.

Opfer der Zwangssterilisationen

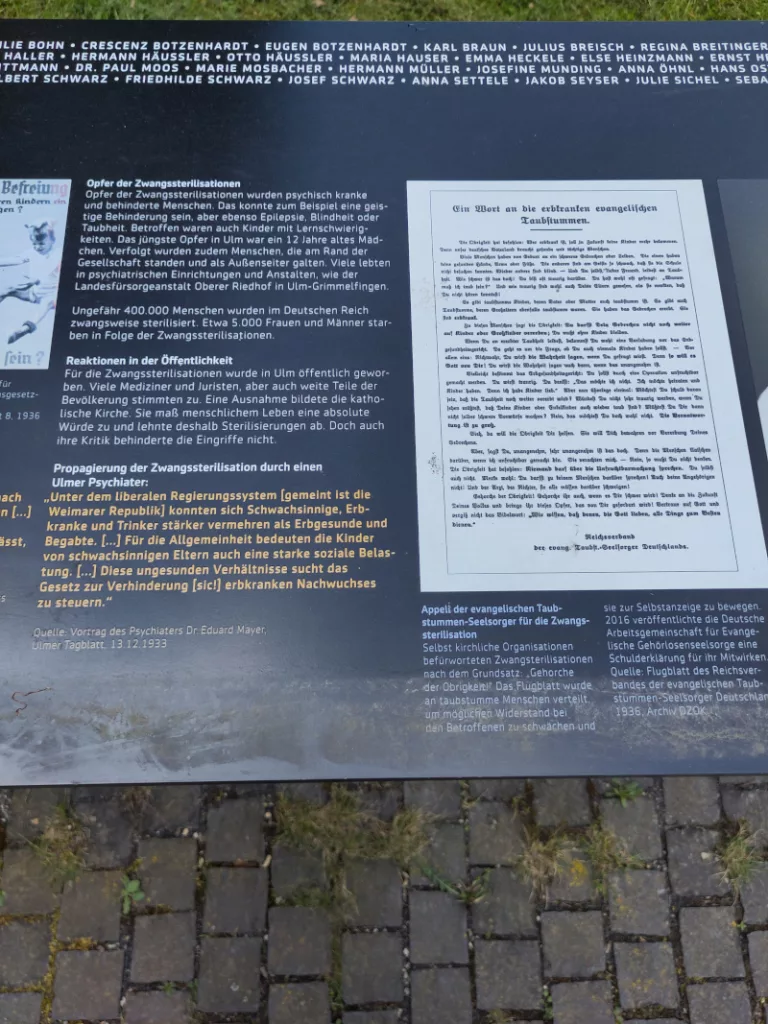

Opfer der Zwangssterilisationen wurden psychisch kranke und behinderte Menschen. Das konnte zum Beispiel eine geistige Behinderung sein, aber ebenso Epilepsie, Blindheit oder Taubheit. Betroffen waren auch Kinder mit Lernschwierigkeiten. Das jüngste Opfer in Ulm war ein 12 Jahre altes Mädchen. Verfolgt wurden zudem Menschen, die am Rand der Gesellschaft standen und als Außenseiter galten. Viele lebten in psychiatrischen Einrichtungen und Anstalten, wie der Landesfürsorgeanstalt Oberer Riedhof in Ulm-Grimmelfingen.

Ungefähr 400.000 Menschen wurden im Deutschen Reich zwangsweise sterilisiert. Etwa 5.000 Frauen und Männer starben in Folge der Zwangssterilisationen.

Reaktionen in der Öffentlichkeit

Für die Zwangssterilisationen wurde in Ulm öffentlich geworben. Viele Mediziner und Juristen, aber auch weite Teile der Bevölkerung stimmten zu. Eine Ausnahme bildete die katholische Kirche. Sie maß menschlichem Leben eine absolute Würde zu und lehnte deshalb Sterilisierungen ab. Doch auch ihre Kritik behinderte die Eingriffe nicht.

„Euthanasie“-Morde

Verschärfung der Ausgrenzung und „Euthanasie“-Morde im Krieg

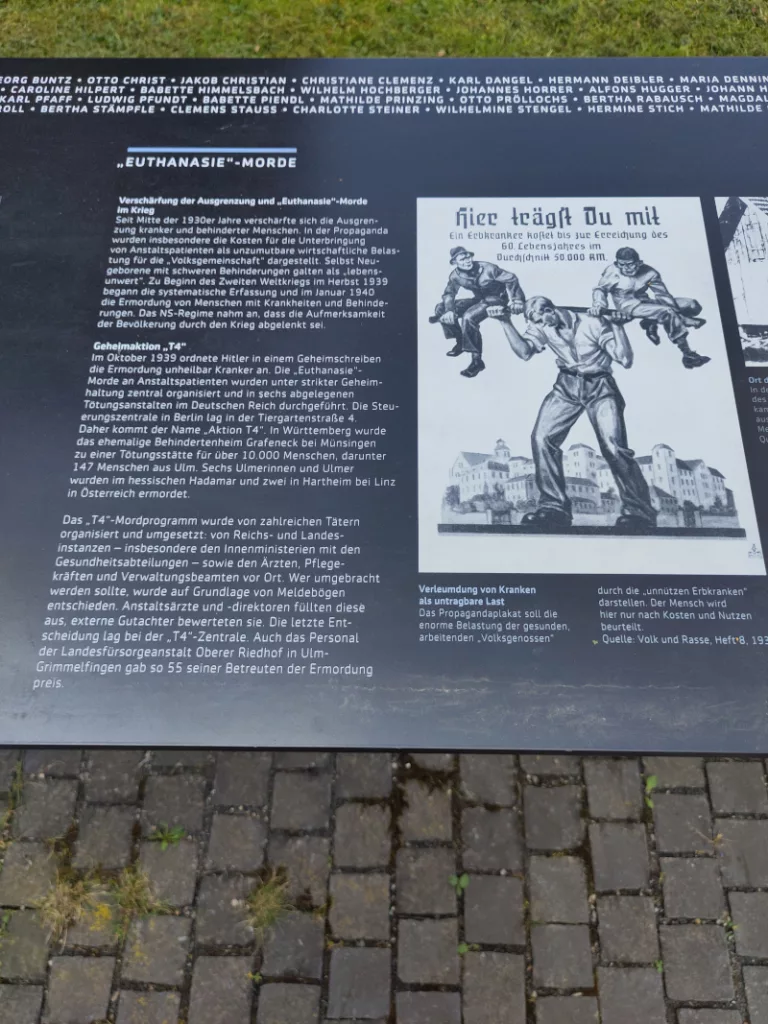

Seit Mitte der 1930er Jahre verschärfte sich die Ausgrenzung kranker und behinderter Menschen. In der Propaganda wurden insbesondere die Kosten für die Unterbringung von Anstaltspatienten als unzumutbare wirtschaftliche Belastung für die „Volksgemeinschaft“ dargestellt. Selbst Neu-geborene mit schweren Behinderungen galten als „lebensunwert“. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs im Herbst 1939 begann die systematische Erfassung und im Januar 1940 die Ermordung von Menschen mit Krankheiten und Behinderungen. Das NS-Regime nahm an, dass die Aufmerksamkeit der Bevölkerung durch den Krieg abgelenkt sei.

Geheimaktion „T4“

Im Oktober 1939 ordnete Hitler in einem Geheimschreiben die Ermordung unheilbar Kranker an. Die „Euthanasie“-Morde an Anstaltspatienten wurden unter strikter Geheimhaltung zentral organisiert und in sechs abgelegenen Tötungsanstalten im Deutschen Reich durchgeführt. Die Steuerungszentrale in Berlin lag in der Tiergartenstraße 4. Daher kommt der Name „Aktion T4″. In Württemberg wurde das ehemalige Behindertenheim Grafeneck bei Münsingen zu einer Tötungsstätte für über 10.000 Menschen, darunter 147 Menschen aus Ulm. Sechs Ulmerinnen und Ulmer wurden im hessischen Hadamar und zwei in Hartheim bei Linz in Österreich ermordet.

Das „T4″-Mordprogramm wurde von zahlreichen Tätern organisiert und umgesetzt: von Reichs- und Landesinstanzen – insbesondere den Innenministerien mit den Gesundheitsabteilungen – sowie den Ärzten, Pflegekräften und Verwaltungsbeamten vor Ort. Wer umgebracht werden sollte, wurde auf Grundlage von Meldebögen entschieden. Anstaltsärzte und -direktoren füllten diese aus, externe Gutachter bewerteten sie. Die letzte Entscheidung lag bei der „T4″-Zentrale. Auch das Personal der Landesfürsorgeanstalt Oberer Riedhof in Ulm-Grimmelfingen gab so 55 seiner Betreuten der Ermordung preis.

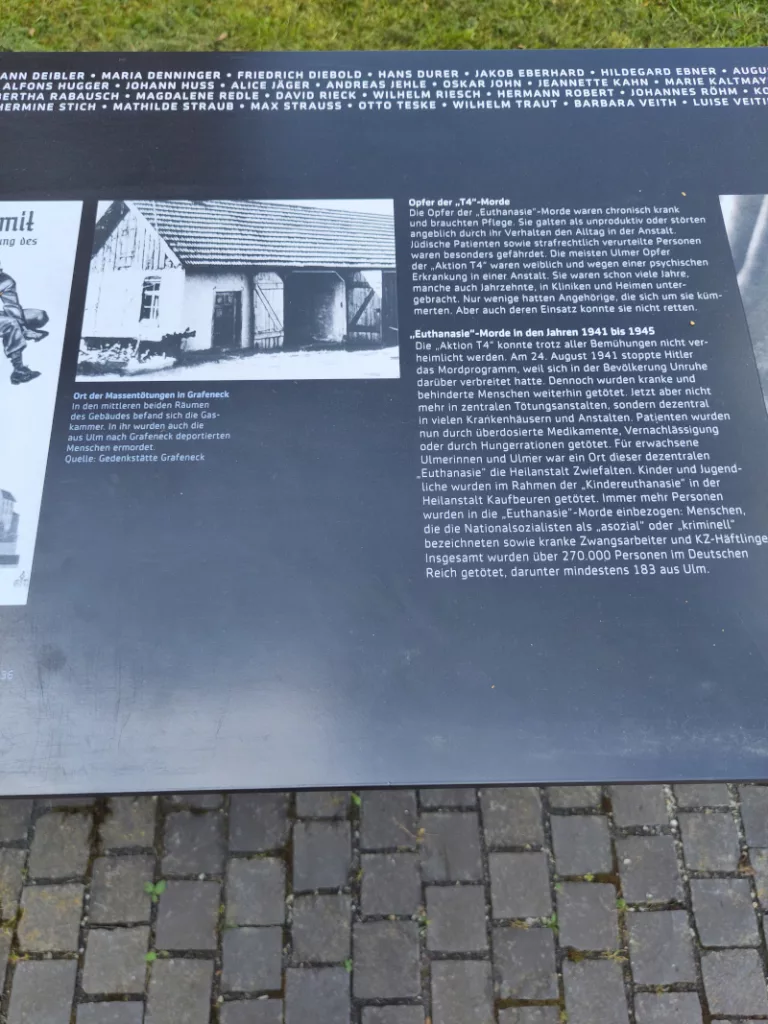

Opfer der „T4“-Morde

Die Opfer der „Euthanasie“-Morde waren chronisch krank und brauchten Pflege. Sie galten als unproduktiv oder störten angeblich durch ihr Verhalten den Alltag in der Anstalt. Jüdische Patienten sowie strafrechtlich verurteilte Personen waren besonders gefährdet. Die meisten Ulmer Opfer der Aktion T4″ waren weiblich und wegen einer psychischen Erkrankung in einer Anstalt. Sie waren schon viele Jahre, manche auch Jahrzehnte, in Kliniken und Heimen untergebracht. Nur wenige hatten Angehörige, die sich um sie kümmerten. Aber auch deren Einsatz konnte sie nicht retten.

„Euthanasie“-Morde in den Jahren 1941 bis 1945

Die „Aktion T4″ konnte trotz aller Bemühungen nicht verheimlicht werden. Am 24. August 1941 stoppte Hitler das Mordprogramm, weil sich in der Bevölkerung Unruhe darüber verbreitet hatte. Dennoch wurden kranke und behinderte Menschen weiterhin getötet. Jetzt aber nicht mehr in zentralen Tötungsanstalten, sondern dezentral in vielen Krankenhäusern und Anstalten. Patienten wurden nun durch überdosierte Medikamente, Vernachlässigung oder durch Hungerrationen getötet. Für erwachsene Ulmerinnen und Ulmer war ein Ort dieser dezentralen „Euthanasie“ die Heilanstalt Zwiefalten. Kinder und Jugendliche wurden im Rahmen der „Kindereuthanasie“ in der Heilanstalt Kaufbeuren getötet. Immer mehr Personen wurden in die „Euthanasie“-Morde einbezogen: Menschen, die die Nationalsozialisten als „asozial“ oder „kriminell“ bezeichneten sowie kranke Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge. Insgesamt wurden über 270.000 Personen im Deutschen Reich getötet, darunter mindestens 183 aus Ulm.

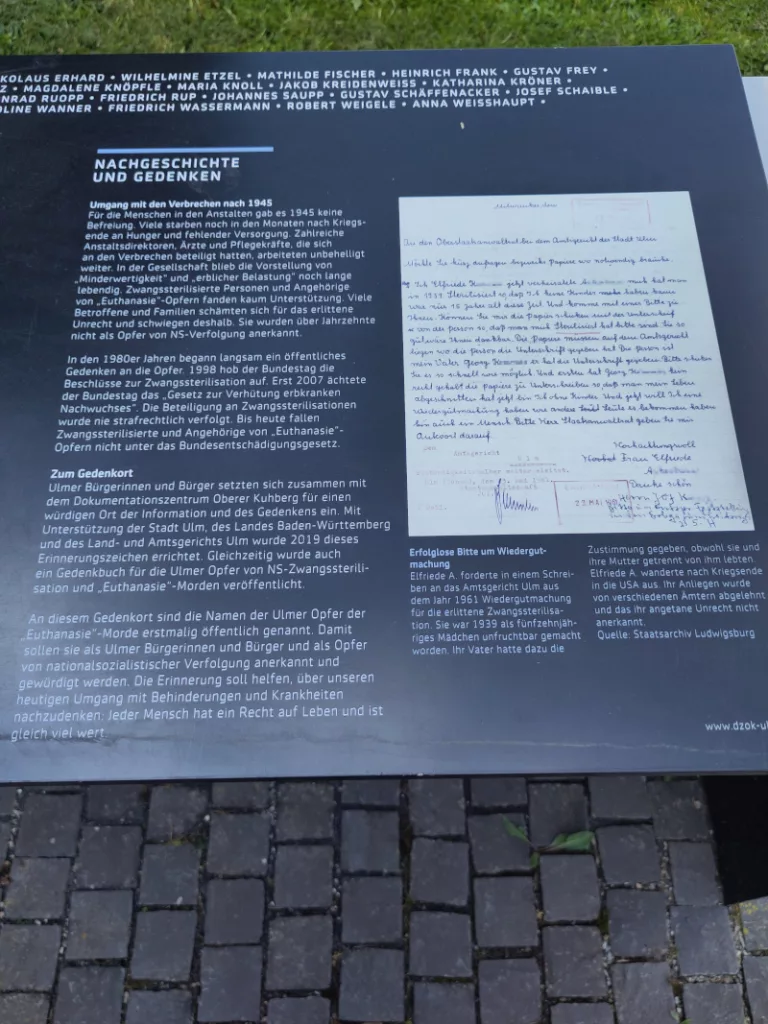

Nachgeschichte und Gedenken

Umgang mit den Verbrechen nach 1945

Für die Menschen in den Anstalten gab es 1945 keine Befreiung. Viele starben noch in den Monaten nach Kriegs-ende an Hunger und fehlender Versorgung. Zahlreiche Anstaltsdirektoren, Ärzte und Pflegekräfte, die sich an den Verbrechen beteiligt hatten, arbeiteten unbehelligt weiter. In der Gesellschaft blieb die Vorstellung von „Minderwertigkeit“ und „erblicher Belastung“ noch lange lebendig. Zwangssterilisierte Personen und Angehörige von „Euthanasie“-Opfern fanden kaum Unterstützung. Viele Betroffene und Familien schämten sich für das erlittene Unrecht und schwiegen deshalb. Sie wurden über Jahrzehnte nicht als Opfer von NS-Verfolgung anerkannt.

In den 1980er Jahren begann langsam ein öffentliches Gedenken an die Opfer. 1998 hob der Bundestag die Beschlüsse zur Zwangssterilisation auf. Erst 2007 ächtete der Bundestag das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“. Die Beteiligung an Zwangssterilisationen wurde nie strafrechtlich verfolgt. Bis heute fallen Zwangssterilisierte und Angehörige von „Euthanasie“-Opfern nicht unter das Bundesentschädigungsgesetz.

Zum Gedenkort

Ulmer Bürgerinnen und Bürger setzten sich zusammen mit dem Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg für einen würdigen Ort der Information und des Gedenkens ein. Mit Unterstützung der Stadt Ulm, des Landes Baden-Württemberg und des Land- und Amtsgerichts Ulm wurde 2019 dieses Erinnerungszeichen errichtet. Gleichzeitig wurde auch ein Gedenkbuch für die Ulmer Opfer von NS-Zwangssterili-sation und „Euthanasie“-Morden veröffentlicht.

An diesem Gedenkort sind die Namen der Ulmer Opfer der Euthanasie“-Morde erstmalig öffentlich genannt. Damit sollen sie als Ulmer Bürgerinnen und Bürger und als Opfer von nationalsozialistischer Verfolgung anerkannt und gewürdigt werden. Die Erinnerung soll helfen, über unseren heutigen Umgang mit Behinderungen und Krankheiten nachzudenken: Jeder Mensch hat ein Recht auf Leben und ist gleich viel wert.

Quellen und weitere Links:

Landgericht Ulm – Erinnerungszeichens für die Opfer von NS-Zwangssterilisation und „Euthanasie“-Morden

Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg (DZOK) Ulm e. V. – NS-Zwangssterilisation und -„Euthanasie“

DZOK Ulm – Gemeinsam Verantwortung übernehmen

DZOK Ulm – Projekt: NS-Zwangssterilisation und „Euthanasie“-Morde (2018-2020)

DZOK Ulm – Datenbank für die Ulmer Opfer von „Euthanasie“-Morden

Grin.com – Zwangssterilisation im Nationalsozialismus – Eine Beschreibung der Praxis der Zwangssterilisationen im Nationalsozialismus mit Auswertung der Quellen zu Mannheim

Wikipedia – Adolf Jost

Wikipedia – Karl Binding

Wikipedia – Alfred Hoche

Bundeszentrale für politische Bildung – „Gemeinschaftsfremde“ und Kranke

Buch: “…aber ich hoffe, dass ich nicht verloren bin”, Gudrun Silberzahn-Jandt und Josef Naßl, Klemm+Oelschläger Verlag, ISBN: 978-3-86281-149-6

Schreibe einen Kommentar